У любой вещи есть свойства, благодаря которым ее можно описать. Прежде всего это цвет, форма и текстура. Зная их, можно точно представить, о каком предмете идет речь. К тому же эти свойства напрямую связаны с природой художественного творчества. О том, как они влияют на творческий процесс, рассказывает легендарный Иоханнес Иттен.

Фото: Laura Cleffmann / Unsplash

Что за книга?

«Искусство формы» — это изложение авторской оригинальной системы подготовки художников. Урок за уроком, шаг за шагом ученики Иттена узнают о свойствах вещей и способах их передачи во время творческого процесса. Последовательно продвигаются от цвета и контрастов к материалам, текстурам и формам. Завершают книгу главы о ритме, экспрессивных и субъективных формах, тесно связанных с личностью творца.

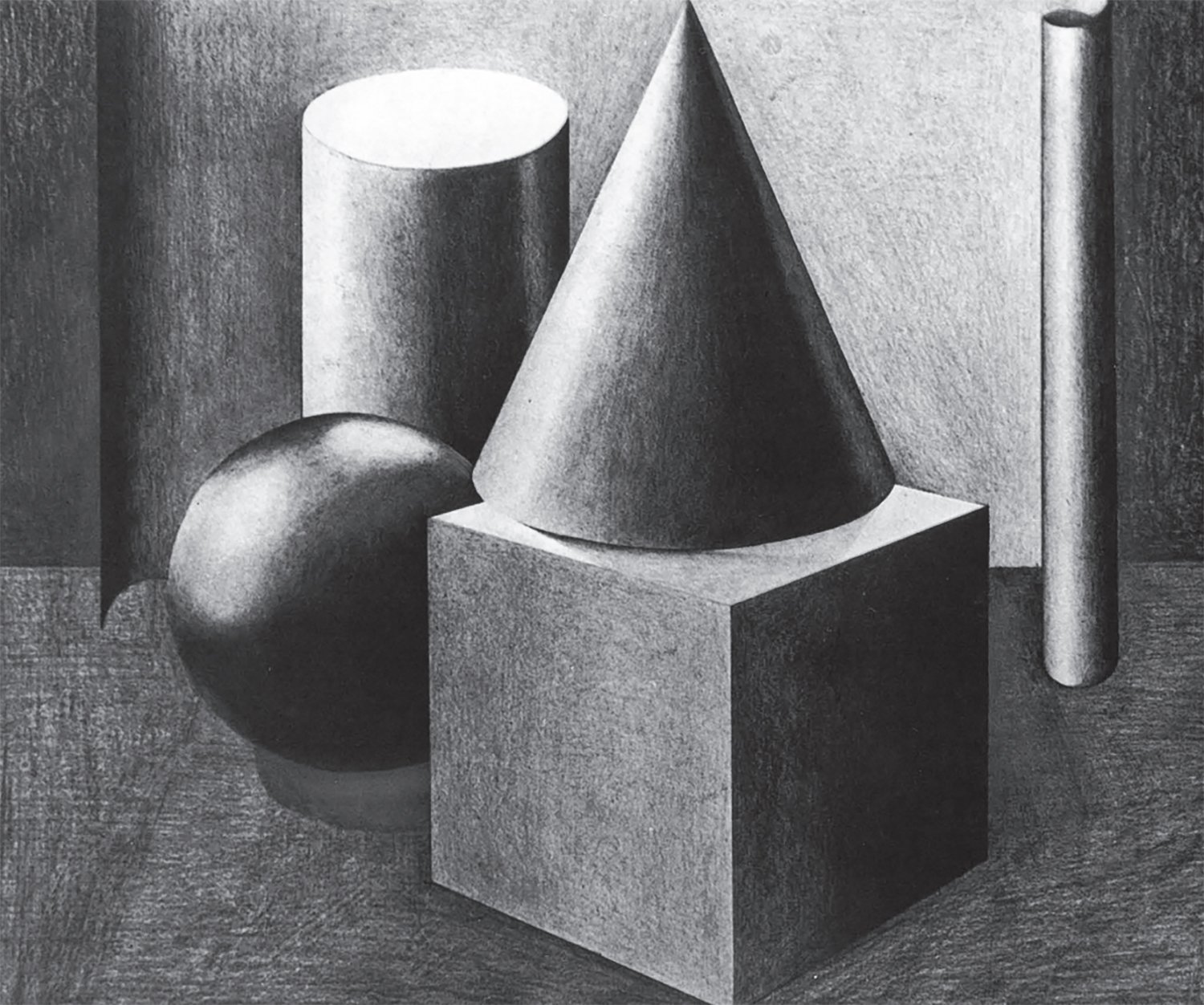

Рисунок с подчеркнуто объемной проработкой куба, шара, конуса и цилиндра. Ф. Брилл. Берлин, 1928

Цвета и контрасты

В книге «Искусство цвета» Иттен подробно остановился на контрастах и их роли в передаче чувств, характеров, общей атмосферы произведения, а также влиянии на восприятие зрителей. Он выделил семь типов контрастов:

- светлого и темного;

- по цвету;

- холодного и теплого;

- дополнительных цветов;

- симультанный контраст;

- по насыщенности;

- по площади цветовых пятен.

В «Искусстве формы» также затронуты эти типы, причем наибольшее внимание уделено первым двум.

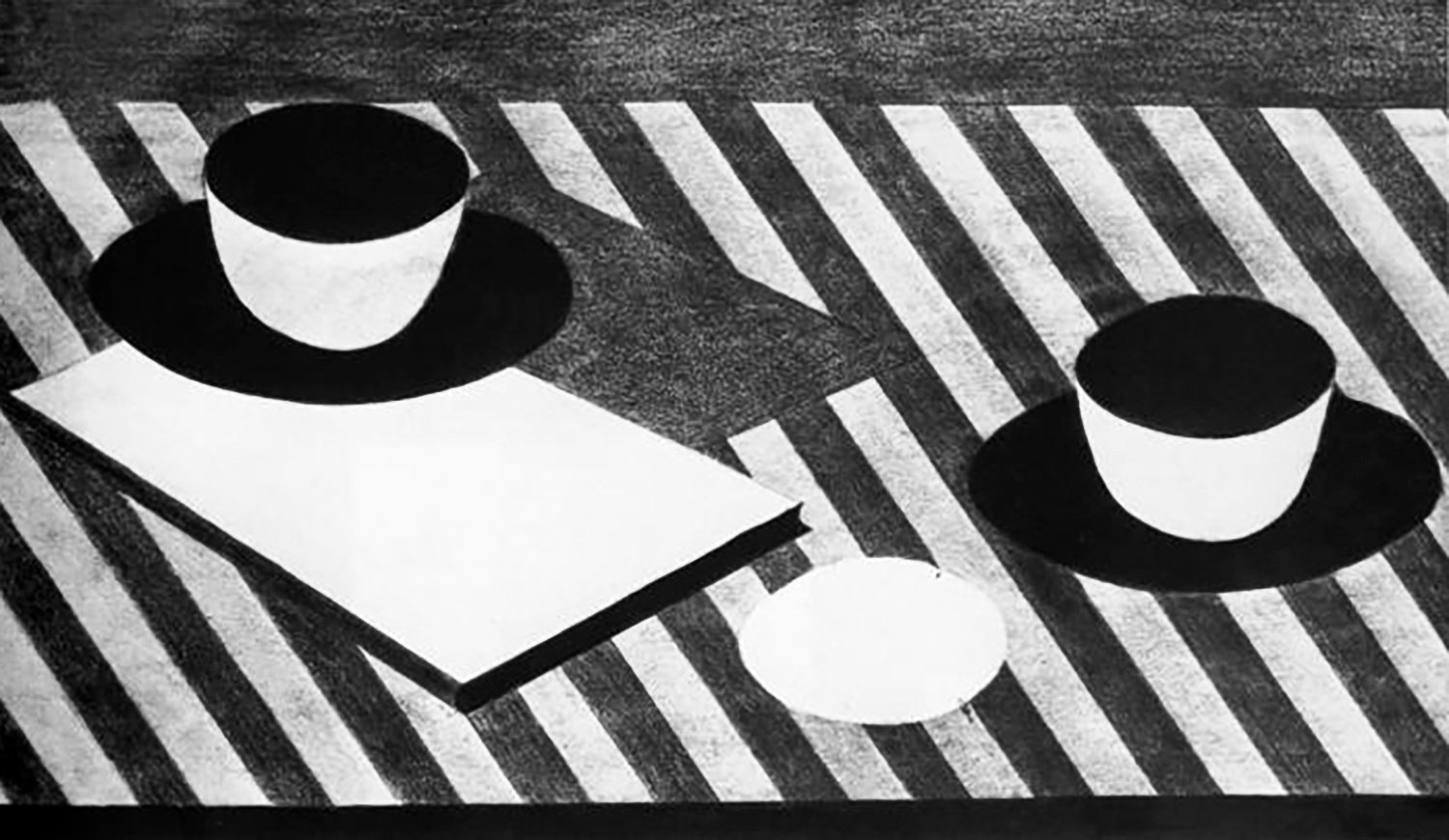

Светлое и темное

«В изобразительном искусстве контраст светлого и темного является одним из наиболее выразительных средств создания образа», — пишет Иттен. Он служит средством передачи соотношений света и тени, а также пластики форм. При этом стоит помнить, что эффект от светлых и темных мазков и пятен совсем иной, нежели от контурных линий.

Художник, в зависимости от своего темперамента, может использовать контраст светлого и темного для построения композиции, для оптической передачи света и тени или как инструмент выражения тончайших ощущений.

«Белые чашки, черные блюдца и белое яйцо». Л. Мюллер. Берлин, 1931

Черно-белое изображение лошадей. Упражнение на соотношение светлого и темного. Объемные формы контрастируют с линейным рисунком. Б. фон Грефе. Берлин, 1929

Светлое и темное, крупные и мелкие пятна вступают в живое взаимодействие и превращают заданную тему в веселую игру «Прогулка», И. Хиршлаф. Берлин, 1929

Цвет

Любой объект в нашем восприятии обладает цветом. Это происходит потому, что все предметы по-разному отражают световые волны.

В основе всего лежат белый (отражает все волны спектра) и черный (не отражает ни одной), а также красный, желтый и синий цвета. В результате их смешивания получаются три дополнительных: оранжевый, зеленый и фиолетовый. Все это отражено в созданных Иттеном цветовом круге и цветовой звезде — проекции на плоскость цветового шара. Градация в растяжке от белого к черному дает хорошее представление о том, как строятся основные оттенки.

Круг и звезда дают возможность понять систему общих цветовых созвучий, ощутить выразительные возможности цветового ряда и контрастов, усвоить логику цветовых решений на примерах работ мастеров.

Материал и текстура

Дерево, стекло, металл, камень, различные ткани, — каждый из материалов обладает неповторимой текстурой.

Мягкость, твердость, холодность, теплоту, гладкость или шероховатость мы можем воспринимать как тактильно, так и визуально. Например, даже не трогая мех, понимаем, что он мягкий. Однако бывает и обратный эффект: так, при взгляде на змею, кажется, что ее кожа гладкая и влажная. Но она шероховатая и сухая.

По мнению Иттена, такие контрасты художник должен не только видеть, но и чувствовать.

Особенно ценно именно чувственное осмысление наиболее характерных особенностей любых вещей.

На одном из занятий автор попросил своих студентов изобразить с натуры два лимона на тарелке и лежащую рядом книгу. После того, как художники завершили работу, он разрезал лимон, дал каждому по дольке и спросил, передана ли суть этого цитрусового в их набросках. Эксперимент заставил учеников по-новому взглянуть на, казалось бы, простую композицию. Понять, что текстура неразрывно связана с чувствами и ассоциациями.

Поэтому так важно рассматривать, ощупывать и запоминать, как выглядят дерево, кора или мех. До тех пор, пока художник не сможет нарисовать их по памяти, опираясь только на свои ощущения.

Коллажи из различных материалов и объемные рельефные композиции, основанные на контрастах гладкого — шершавого, тусклого — блестящего, прозрачного — матового, развивают внимательность к текстурам и их визуальной и тактильной выразительности. М. Бронштейн. Веймар, 1920

Объемно-пространственная композиция. М. Бронштейн. Веймар, 1921

Текстура, нарисованная тушью по влажной бумаге. В. Менцель. Веймар, 1921

Cтолы из различных материалов бренда divan.ru

Форма

Существуют три основные формы:

- Квадрат — основан на горизонталях и вертикалях (к этой же группе можно отнести прямоугольник, крест, геометрический орнамент меандр и их производные).

- Треугольник — отличительным признаком являются диагонали (аналогично образуются ромбы, трапеции и зигзаги).

- Круг — определяется циркульным движением (подобно эллипсу, овалу и параболе).

Как и текстуру, форму тоже необходимо прочувствовать. Но если камень, мех, дерево или бумагу можно трогать и запоминать тактильные ощущения, как быть с квадратом или кругом? Иттен придумал подходящий способ.

Стоя перед студентами, он начинал крутить правой рукой до тех пор, пока все тело не начинало вовлекаться в это круговое движение, затем повторял это упражнение левой, потом двумя руками, то в одном, то во встречных направлениях. Так достигалась концентрация внимания на круге как форме. И только когда все тело уже без каких-либо движений начинало ее чувствовать, можно было приступать к изображению круга на бумаге.

Ощущение квадрата возникает тогда, когда удается прочно зафиксировать в сознании движения с четко выраженными прямыми углами.

Когда надо представить треугольник, изображают много различных углов.

Ощутить форму можно и при помощи объемных изображений — лепить из глины шары, кубы, пирамиды, конусы и цилиндры, чтобы пластически прочувствовать особенности элементарных геометрических форм.

Кресла разных форм бренда divan.ru

Пропорции и конструирование картины

Важнейшим с точки зрения формы является такое понятие, как пропорциональность.

Иттен приводит пример урока, на котором он попросил детей 8–10 лет обвести собственную руку карандашом, после чего пририсовать к ней яблоко, сливу, по две ягоды вишни и смородины, а на самой руке — комара. Было понятно, какие из предметов больше, какие меньше и как примерно соотносятся друг с другом.

Следующим заданием было дополнить рисунок изображением слона. Как соблюсти пропорции? Иттен предлагал такой выход: нарисовать взрослого слона, рядом слоненка, потом служителя, который протягивает к слонам руку, в руке яблоко, а на яблоке — комар.

Конструирование картины должно начинаться уже с эскизов. Это помогает определить ее оптимальный формат и перейти к выстраиванию композиции.

Рисунок с натуры, выполненный на занятиях по изучению пропорционирования. Э. Боймер. Берлин, 1928

Объемная композиция на основе кубических форм. Г. Шунке. Веймар, 1921

Композиция, отражающая движение взгляда по акцентным точкам и соединяющим их линиям. Г. Штаух. Берлин, 1928

Ритм

Такие разные виды творчества, как изобразительное искусство и музыка, объединены понятием ритма. Казалось бы, о каком ритме может идти речь? Мы привыкли слышать его, а не видеть.

Однако в случае с изобразительным искусством ритм определяется как созвучие точек, пятен, линий, форм и объемов, а также пропорций, текстур и цветов. Иначе говоря — тактовое повторение элементов, когда ощущается регулярность в соотношении вертикального и горизонтального, сильного и слабого, длинного и короткого.

Для демонстрации студентам концепции ритма Иттен просил их маршировать на месте, хлопая в ладоши в такт, а потом танцевать. После этого переходили к изображению ритма на бумаге: марш получался в виде тонких и жирных прямых линий, вальс — дугообразных. Пытались ученики изобразить и смену ритма.

Графическое воспроизведение музыкальной темы. А. Боймер. Берлин, 1929

Написанное в ритмическом ключе обладает своеобразной внутренней динамикой, что роднит его с живыми формами.

Еще одним интересным упражнением стало написание на бумаге фразы, сначала медленно, затем быстрее, и, наконец, настолько быстро, насколько это возможно. В результате процесс письма уже не контролировался мышлением, получались буквы странной формы, в них отражалось движение самого написания, и оно было связано с ритмичностью.

То же самое применимо и для живописи. Две совершенно разные линии могут быть объединены общим ритмом, если написаны одним безостановочным движением.

Экспрессивный контраст волнообразной и меандровой линий, проведенных непрерывным движением руки. Веймар, 1920

Ковры с ритмичными орнаментами бренда divan.ru

Экспрессивные и субъективные формы

«Если при создании образа сердце едино с рукой, то форма становится носителем эмоционально-духовного содержания. Форма, способная выразить это содержание, превращается в произведение искусства», — пишет Иттен. В этой, казалось бы, простой формуле сосредоточена взаимосвязь формы и содержания.

Для художника важно ощутить момент, когда чувства обретают зримый образ. Именно тогда и получится отобразить экспрессивные формы — не слишком правильные с точки зрения гармонии, но точно отражающие суть.

Ученики мастера начинали с простых форм. Например, кувшин с водой, который надо было нарисовать одной линией. Или папоротник, который студенты несколько дней подряд изображали с натуры, а затем по памяти.

Шаг за шагом, используя другие объекты, они стремились выделять экспрессивные формы: движение, ощущение текучести. И постепенно доходили до сложных: скорби, страха, праздничности и других.

При изображении натюрморта с цветами передано разнообразие движения в линиях стеблей, листьев и цветов. «Цветы», Е. Хасбах. Берлин, 1928

- Ощущение страха создается кошмарным видом лунатика с булавочной головой, падающего в темноте с крыши многоэтажного дома. «Кошмарный сон», Г. Иттинг. Берлин, 1928

- Пространство, напоминающее тюремную камеру. Ф. Брилл. Берлин, 1929

Субъективные формы — это связь между тем, что человек изображает, и его конституцией, темпераментом. Иттен выделял среди художников три основных типа: склонных к материально-импрессивному, интеллектуально-конструктивному и духовно-экспрессивному изображению.

- Художники материально-импрессивного типа исходят из реалистичного отображения природы, без экспрессивных дополнений. Их рисунки — результат внимательного наблюдения за натурой, в них точно воспроизводятся даже мельчайшие детали.

- Представители интеллектуально-конструктивного типа пытаются все понять, упорядочить и расположить геометрически.

- Относящиеся к духовно-экспрессивному типу руководствуются интуицией, безразличны к конструкции формы, но особенно внимательны к гармонии цвета.

Если человек искренен — все, что он делает, становится зеркальным отражением заложенной в нем способности трактовать форму согласно своему «я».

Примеры Иттен замечал также среди своих студентов. Одна из девушек была хрупкой, небольшого роста, робкой, с бледной до прозрачности кожей. Она носила волосы распущенными, во время работы они падали ей на лицо, как вуаль. И ее рисунки были лишены четких линий и словно завуалированы серыми полутонами. Напротив, у человека с крупными чертами лица, темным цветом волос и глаз проявлялись сильные формы и мощные контрасты.

Вместо выводов

- Создавать образ и воздействовать на зрителя художник может с помощью цвета, света и формы. В первых двух случаях основную роль играют контрасты — ими можно передать любые эмоции и ощущения.

- Чтобы изобразить текстуру и форму наиболее точно, их необходимо прочувствовать.

- Музыкальное понятие ритма применимо и в изобразительном искусстве. Оно определяется как созвучие точек, пятен, линий, форм и объемов, а также пропорций, текстур и цветов.

- Любое произведение всегда зависит от личности творца, от его манеры воспринимать действительность. Поэтому в своей теории Иттен отводит значительное место таким понятиям, как субъективные и экспрессивные формы.

«Рычащий тигр», Б. фон Грефе. Берлин, 1928

Об авторе статьи

Ирина Пылыпив, автор блога «Книжная полка Ирэн Адлер».